Bei den Großschmetterlingen Baden-Württembergs gelten nur noch ein Drittel als ungefährdet. Dies geht aus der neuen Roten Liste des Landes hervor, die die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMKN) jetzt veröffentlicht haben.

Laut Pressemitteilung des LUBW und des SMNK vom 15.5.2025 gelten bei den Großschmetterlingen 50,4 % der Schmetterlingsarten in Baden-Württemberg als gefährdet und nur 32,5 % als ungefährdet. Auch 38,6 % der Zünsler werden als gefährdet eingestuft. In der neuen Rote Liste wurden 1.353 Arten bewertet.

Im Vergleich mit der Roten Liste von 2005 fällt besonders der starke Anstieg der gefährdeten Großschmetterlinge auf. In 20 Jahren nahm der Anteil gefährdeter Arten um 16,8 % zu. Insbesondere die Rote Liste-Kategorien „vom Aussterben bedroht“ (RL 1) und „stark gefährdet“ (RL 2) liegen deutlich höher als 2005. Als ungefährdet gelten derzeit nur ein Drittel der Falter.

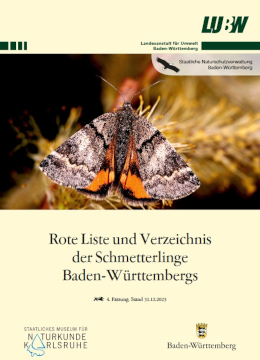

Der Flockenblumen-Scheckenfalter gilt deutschlandweit als stark gefährdet, in Baden-Württemberg ist er bereits ausgestorben.

Foto: Robert Trusch

Beispiele für in Baden-Württemberg ausgestorbene Arten sind Biotopspezialisten wie der Flockenblumen-Scheckenfalter und der Küchenschellen-Waldrebenspanner, Bewohner von Halbtrocken- bzw. Trockenrasen in Weinberglagen. Einige weniger anspruchsvolle, wärmeliebende Arten – darunter der Karstweißling und die Dunkelbraune Brombeereule – konnten aufgrund des Klimawandels neu nach Baden-Württemberg einwandern und breiten sich derzeit rasch aus; beide sind ungefährdet. Hoffnung machen Arten, die 2005 noch als ausgestorben galten und inzwischen wieder gefunden werden. Zu diesen gehört die Hofdame – ein Bärenspinner – der 2019 auf der Schwäbischen Alb wiederentdeckt und seither mehrfach bestätigt wurde.

Der Großteil der Schmetterlinge ist auf bestimmte Lebensräume und Nahrungspflanzen spezialisiert. Beides muss sowohl den Ansprüchen der Raupen als auch der Falter genügen. Viele Arten sind auf Bedingungen angewiesen, die sie nur in seltenen, häufig sehr kleinen Biotopen wie Magerrasen, Mooren oder Nasswiesen finden. Zusätzlich setzen Veränderungen der Lebensraumqualität durch Gehölzaufwuchs, Stickstoff- und Pestizideinträge oder die Aufgabe der gewohnten Bewirtschaftung die Arten unter Druck.

Die aktuelle Rote Liste zeige aber auch, dass Maßnahmen zum Schutz einzelner Populationen wirksam sind, wie sie im Rahmen des Artenschutzprogramms des Landes bereits seit 1993 für die Schmetterlinge durchgeführt werden. So konnte der Fortbestand des stark gefährdeten Enzian-Ameisenbläulings in der Umgebung von Gültlingen mittels Beweidung durch Schafe gesichert werden. Viele gefährdete Schmetterlingsarten finden sich inzwischen nur noch in Naturschutzgebieten. Damit kommt diesen eine zentrale Rolle für das Erhalten der Schmetterlingsvielfalt zu.

Das aus insgesamt 12 Personen bestehende Rote-Liste-Team hat im Auftrag der LUBW fast 2 Millionen Funddaten ausgewertet. Als Quellen dienten zahlreiche Erhebungen aus verschiedenen Projekten sowie von ehrenamtlichen Kartiererinnen und Kartierern, deren Daten unter anderem über die Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs gesammelt wurden. Diese Datenbank wird vom Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe betreut und enthält über 1,8 Mio. Datensätze (Artnachweise). Zusätzlich wurden im Rahmen der Erstellung der Roten Liste gezielte Kartierungen durchgeführt, um vorhandene Datenlücken zu schließen.

Mehrere Autoren des baden-württembergischen Teams – u.a. Axel Steiner, Erwin Rennwald, Gabriel Herrmann – beteiligen sich auch an der bundesdeutschen Roten Liste der Tagfalter und Widderchen, die gerade im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz aktualisiert wird

(Artikel publiziert am 19.5.2025)

Steiner, A. & R. Trusch (2025): Rote Liste und Verzeichnis der Schmetterlinge Baden-Württembergs. Unter Mitarbeit von T. Bamann, D. Bartsch, S. Hafner, G. Hermann, A. Hofmann, O. Karbiener, J.-U. Meineke, R. Mörtter, E. Rennwald & R. Schick. – 4. Fassung, Stand 31.12.2023. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 18, Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg, Karlsruhe, 156 S.

Für die neue Rote Liste wurden 1.353 Arten bewertet.

Foto: LUBW/SMKN